土壤水分波动直接影响植被生长和水资源安全,是全球气候变化研究的热点问题。近年来,全球植被绿化趋势显著,被视为生态恢复与气候适应的重要信号。然而植被活动导致蒸散加剧,迫使土壤水分持续流失,加剧区域干旱风险。目前植被-土壤水分在全球尺度上的耦合格局及未来趋势尚不明确,这对生态系统对水分限制的响应和反馈过程解析带来巨大挑战。

针对这一科学问题,中国科学院新疆生态与地理研究所陈亚宁研究员团队基于多源卫星观测、再分析数据和12个地球系统模型(ESMs)数据,通过因果检验和敏感性分析,揭示了全球植被-土壤水分因果耦合关系,解析了植被-土壤水分响应的关键过程,预测了未来植被与土壤水分耦合过程的变化趋势。

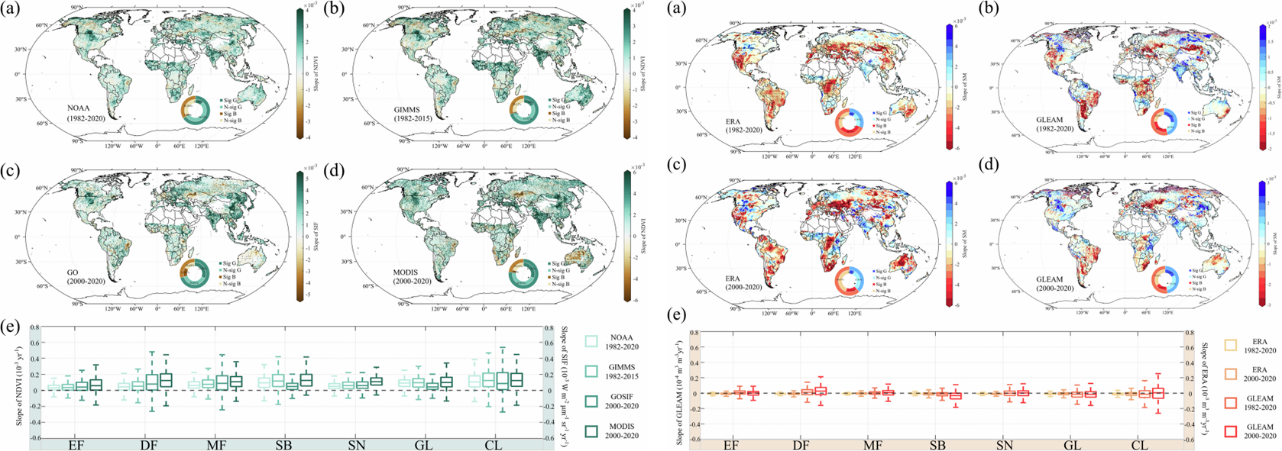

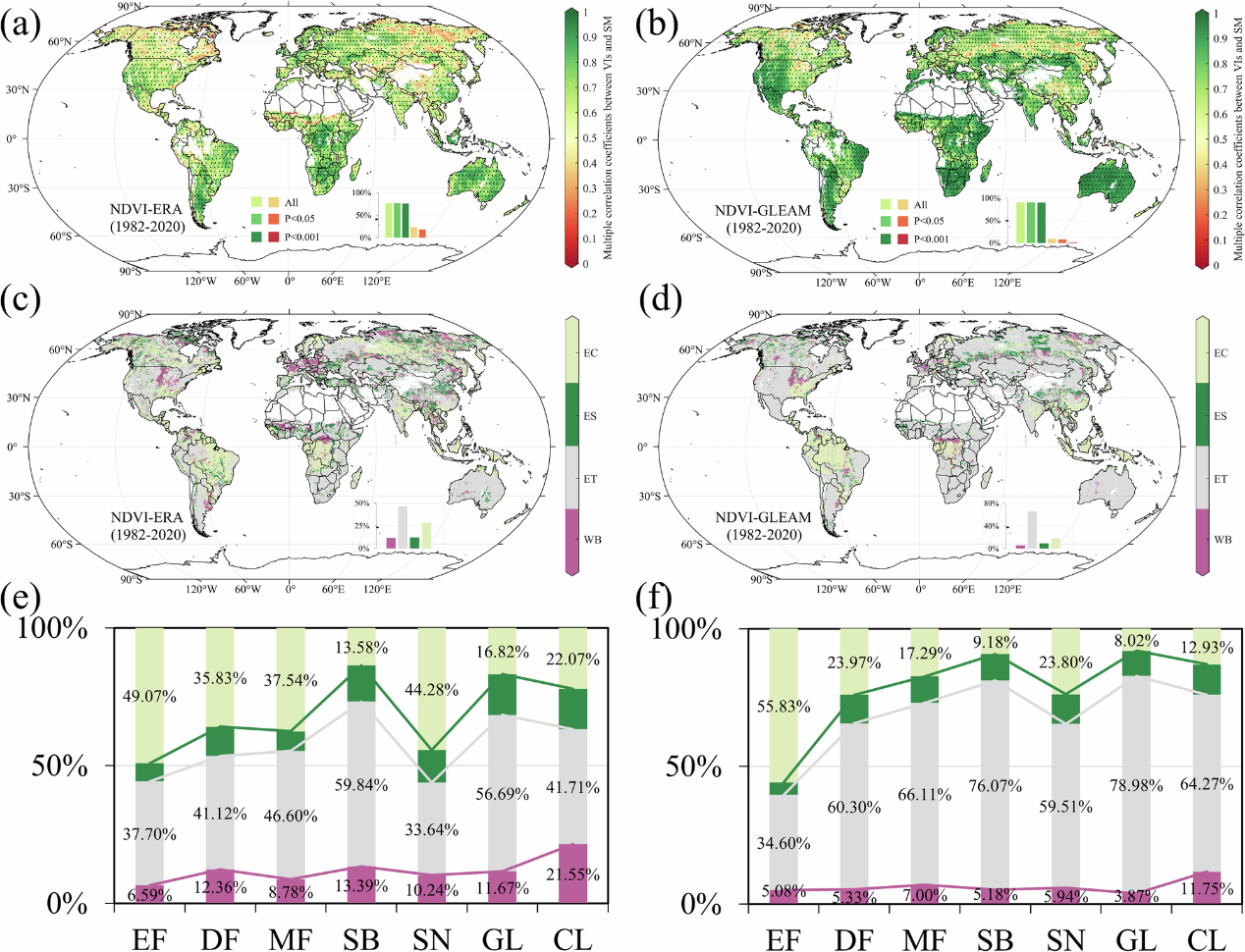

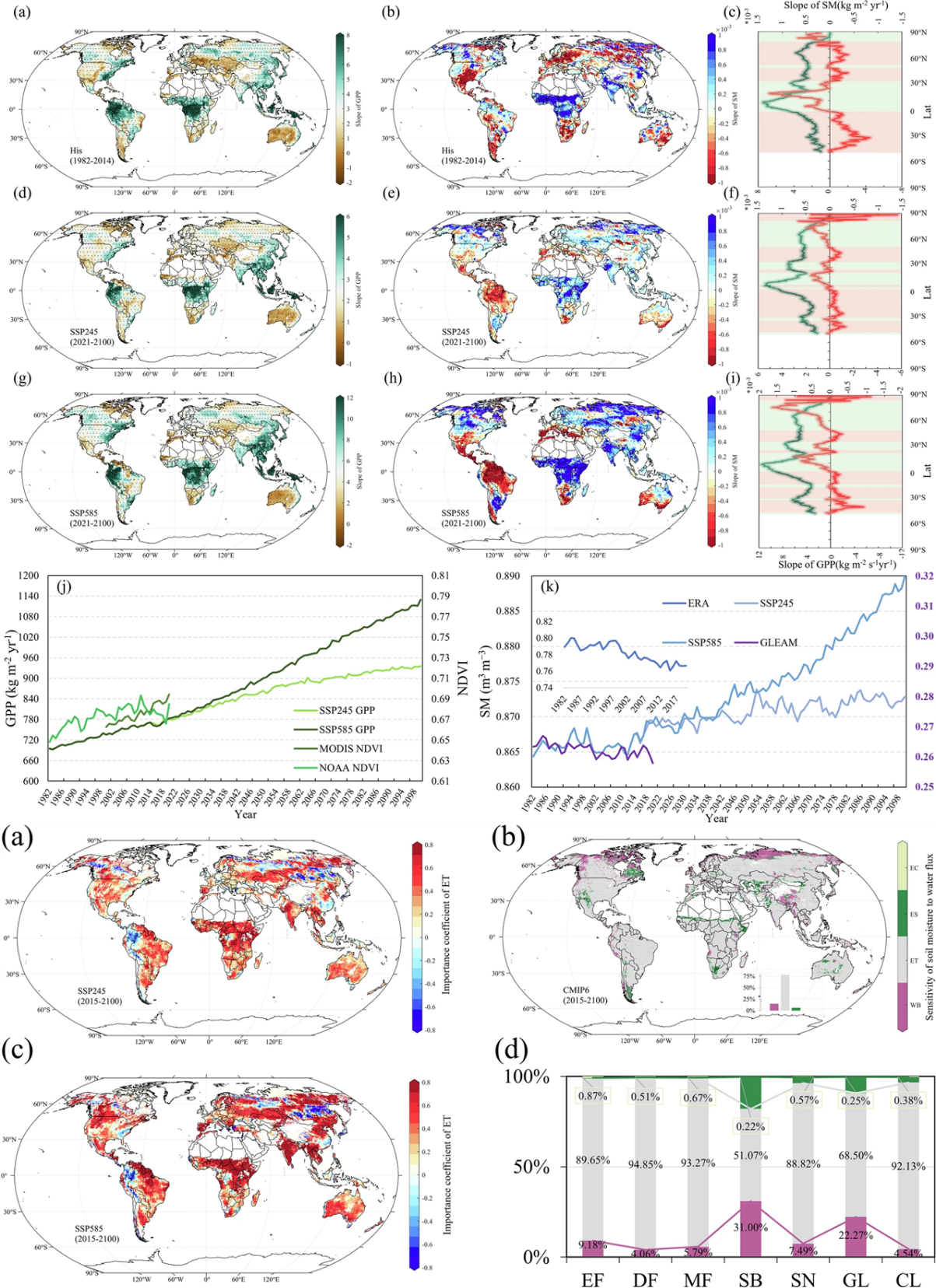

研究结果表明,过去40年全球植被NDVI上升速率为0.34×10-3/年,而土壤水分则呈现下降趋势:0.66×10-3 m3 m-3/年(ERA)和0.87×10-3 m3 m-3/年(GLEAM)。植被覆盖区的49.96%(ERA)和38.19%(GLEAM)呈现“绿化-干旱”特征(即植被NDVI上升,土壤水分下降)。模拟数据显示,随着植被活动持续增强,未来土壤水分下降趋势将会进一步加强,土壤干旱风险加剧。基于水平衡方程,研究对全球土壤水分与不同水通量(蒸腾、冠层截留、土壤蒸发、水储量)的敏感性进行量化分析,发现土壤水分下降对植被蒸腾作用最为敏感,可解释区域占比46.38%(ERA)和65.57%(GLEAM)。研究指出,绿化并非“越强越好”,应充分考虑区域的水资源承载能力。尤其在水资源紧张的干旱与半干旱地区,大规模生态工程或农田扩张若超出土壤水分承载力,反而导致区域水资源短缺加剧。

相关成果以“Global greening drives significant soil moisture loss”为题,发表在Nature Communications系列期刊《Communications Earth & Environment》。新疆生地所刘永昌博士为第一作者,陈亚宁研究员与李稚研究员为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项和中国科学院青年创新促进会优秀会员项目资助。

文章链接:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02470-3

图1:近40年全球及不同植被类型区域植被-土壤水分动态变化

图2:近40年全球及不同植被类型区域植被影响下土壤水分对水通量的敏感性

图3:未来植被和土壤水分变化趋势及植被影响下土壤水分对水通量的敏感性