跨境物种保护是全球生物多样性保护面临的核心挑战,而量化各国在跨境物种保护中的责任更是难点所在。北山羊(Capra sibirica)是中亚高山生态系统的关键物种,其分布区跨越11个国家。一方面,该物种面临气候变化、生境破碎化及跨境基础设施建设等多重生存挑战。另一方面,北山羊作为雪豹等濒危食肉动物的主要猎物和高山生态系统功能完整性的重要指示物种,具有显著的伞护种效应。因此急需建立科学合理的跨国保护责任分配机制有效保护北山羊。

针对这一科学问题,中国科学院新疆生态与地理研究所干旱区生物资源保育团队基于2010-2023年野外调查获得的5186条分布记录,系统构建了多层次的技术分析框架。研究通过集成物种分布模型和系统保护规划工具,识别出48个北山羊景观保护单元,并基于生态重要性、保护有效性与国家能力三个维度,采用熵权法客观评估了11个分布国北山羊的国家保护责任等级。

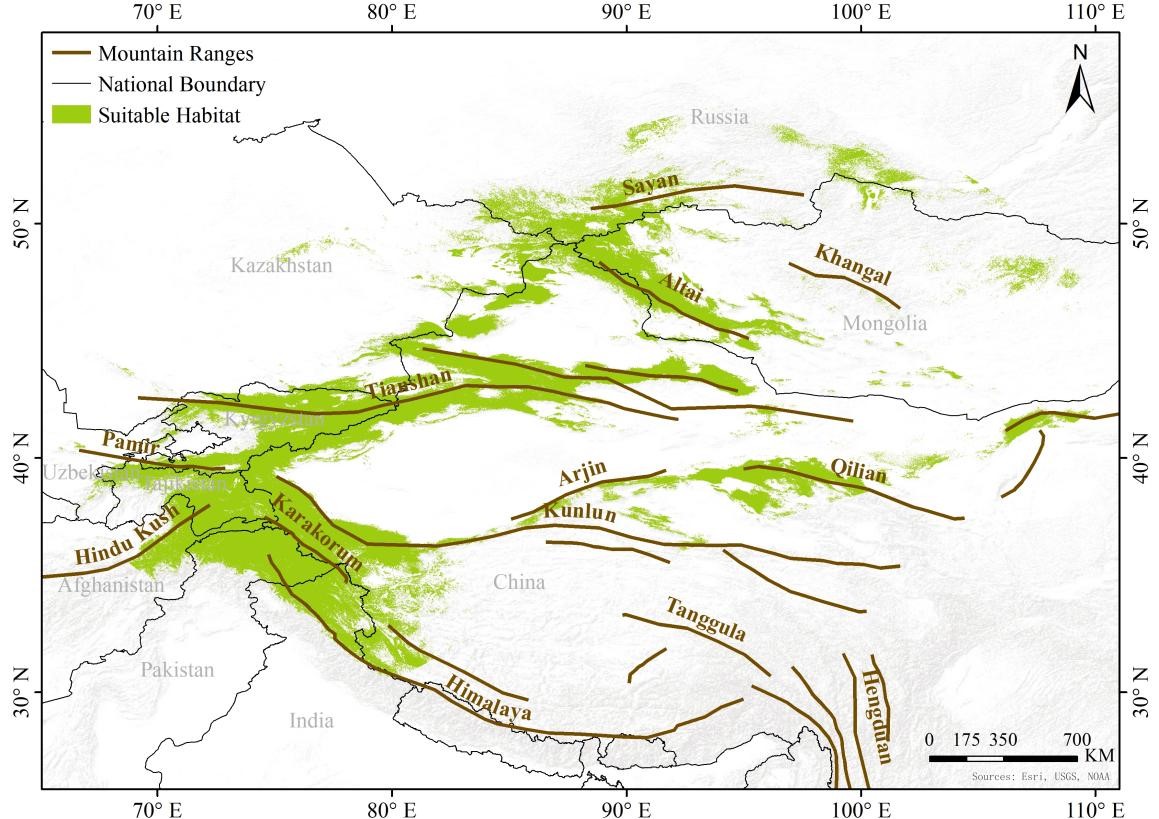

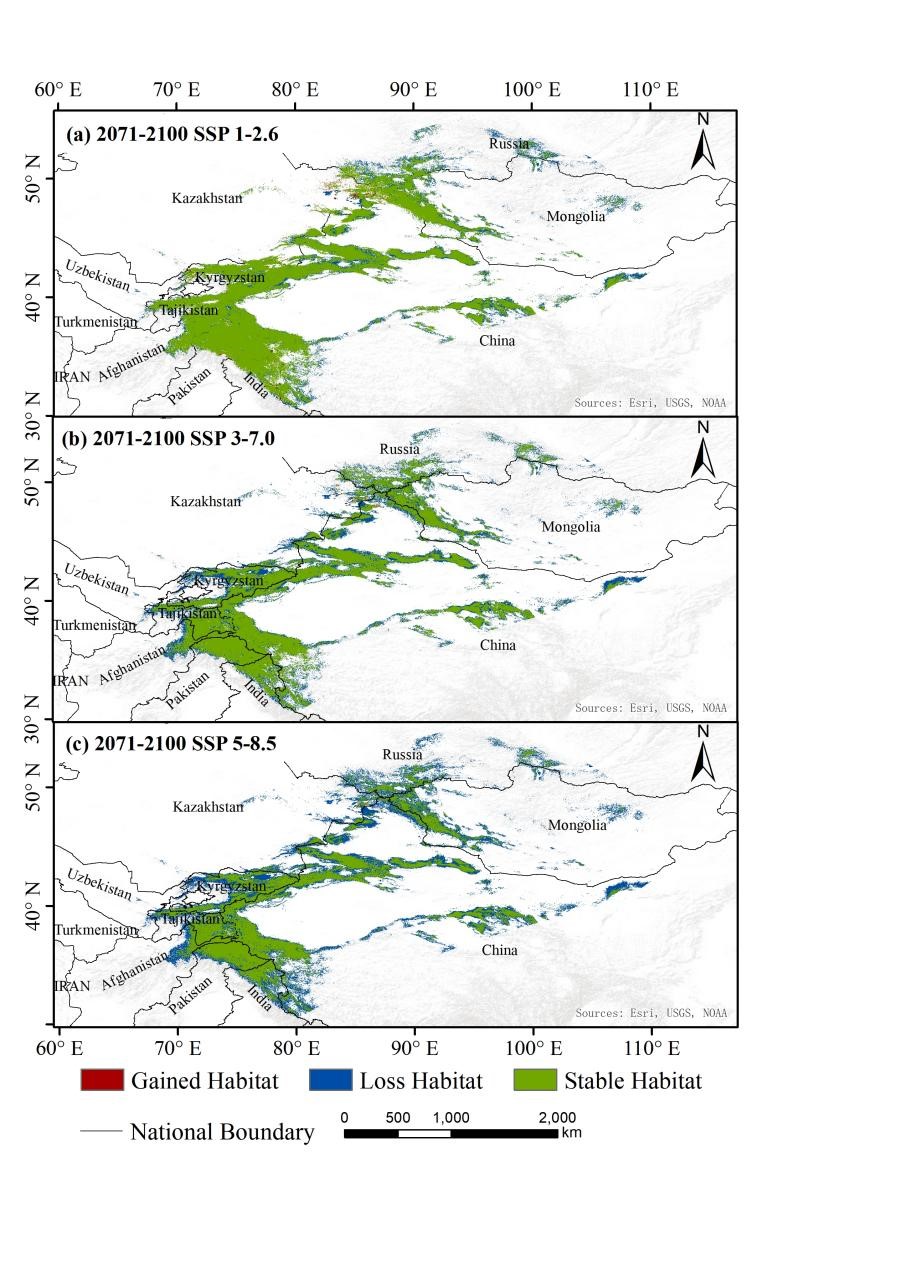

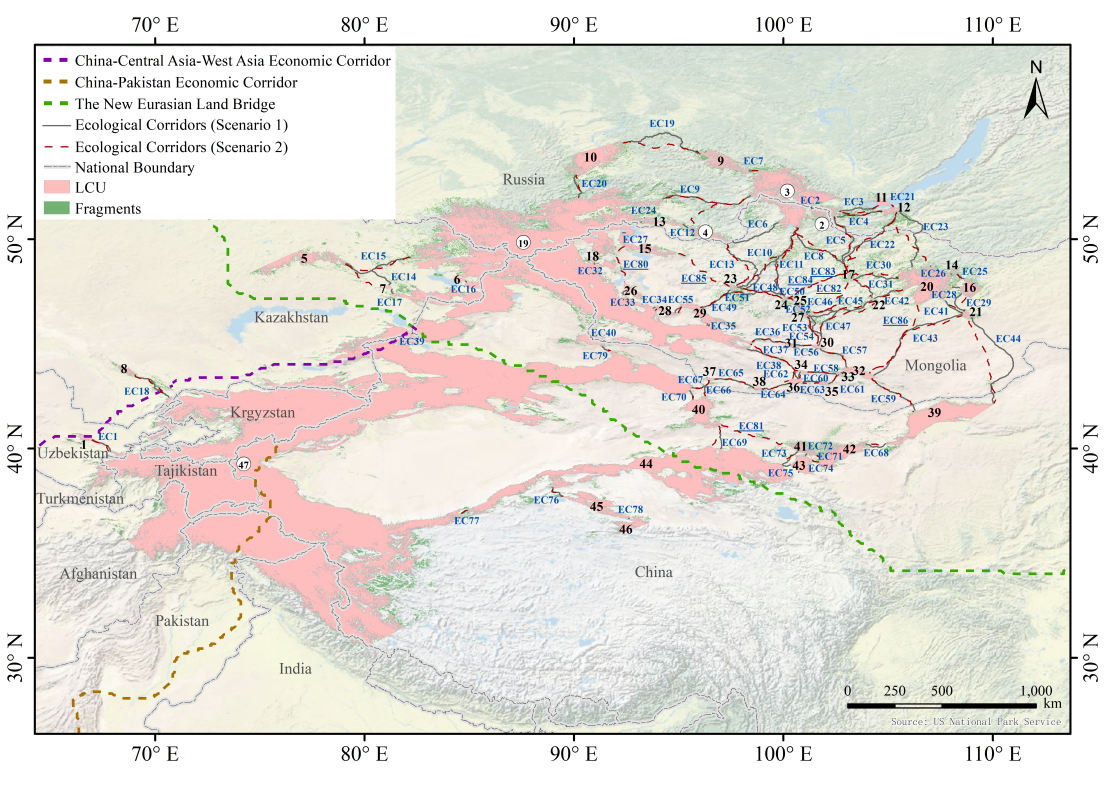

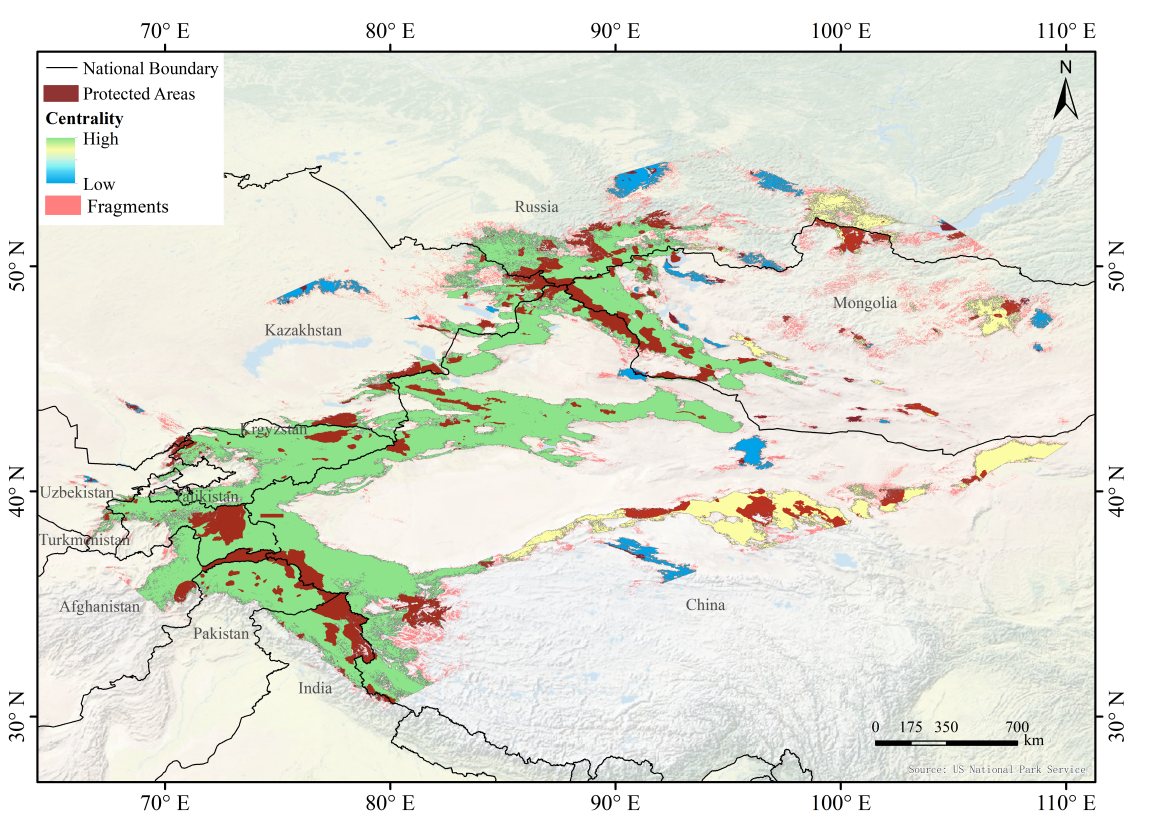

研究发现:北山羊当前的适宜生境总面积达140.53万平方公里,主要分布在亚洲中部和北部的山地地区。未来气候变化情景预测表明其生境面积将显著萎缩,而边境围栏和基础设施建设的快速扩张所造成的生境破碎化和廊道成本加权距离大幅增加,构成更为直接和紧迫的威胁。研究识别出48个景观保护单元,其中6个跨境保护单元占总面积的83.70%,凸显了实施跨境保护北山羊行动的迫切性。在国家责任量化评估中,11个北山羊分布国被划分为高、中、低三个责任等级。其中,中国、土库曼斯坦和蒙古为高责任国家;俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和印度为中等责任国家;乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿富汗和巴基斯坦为低责任国家。中国以0.678的责任分值位居首位,拥有全球45.68%的北山羊适宜生境,但其保护区覆盖率仅为15.18%,因此亟需加大保护投入。

本研究为全球跨境迁徙物种的保护责任量化提供了参考范例,有助于推动各国基于客观标准开展更公平、有效的国际合作,开展跨境濒危物种的保护行动。

该研究成果以“Quantifying the national responsibilities for the conservation of transboundary migratory species Siberian ibex”为题发表于《Ecological Indicators》。新疆生态与地理研究所杨维康研究员、汪沐阳研究员为通讯作者,硕士研究生徐靖雯和博士研究生卓莹莹为论文共同第一作者。本研究得到国家自然科学基金、新疆维吾尔自治区“天山英才培养”计划资助以及中国科学院西部青年学者计划等项目支持。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X25008015

图1:北山羊的当前全球分布范围

图2:2071–2100年不同共享社会经济路径情景(SSPs)下北山羊适宜生境的空间格局变化

图3:北山羊的景观保护单元(LCUs)与生态廊道(ECs)分布图。图中编号1–47表示景观保护单元,跨境LCUs已高亮显示。编号EC1–EC86表示生态廊道,其中带下划线的为在情景2中额外识别出的廊道。地图上的彩色虚线表示“一带一路经济带”背景下识别出的三条经济走廊,它们穿越北山羊生境,对跨境保护构成潜在挑战。

图4:北山羊在景观保护单元(LCUs)与现有保护地(PAs)之间的保护空缺分布图。图中仅保留了位于LCUs范围内的保护地。